3D打印:我能上天,Can You?

近日有媒体报道,自从GKN航空公司在其Filton工厂部署了Stratasys F900 3D打印机之后,其生产时间大幅压缩,且多种工装应用设计成功“解禁”。

GKN航空公司增材制造中心经理Tim Hope表示:“通常情况下,金属或塑料替换工具所需的生产时间都是长达数周,但借助F900 3D打印机,我们现在可以能够将时间压缩至3个小时以内,极具成本效益。”

他还表示,增材制造技术还为用户提供了创造自由,他们现在能够生产之前成本高昂甚至压根儿无法生产的复杂工具,F900 3D打印机可以实现复杂的几何形状和空洞。

不仅如此,在采用3D打印技术之后,GKN航空航天公司的材料浪费也减少了40%。

“尝到了甜头”的GKN航空公司决定再接再厉,整装待发,期望着利用FDM增材制造技术在高价值、飞行关键型终端复合部件的生产方面大有作为。

GKN航空公司借助3D打印技术“翻身农奴把歌唱”,仅仅是航空航天工业“熊抱”3D打印技术一个小小的缩影而已。

航空航天工业在新技术的率先采用、创新及检验方面真可谓“历史悠久”。

很多现已司空见惯甚至有点“烂大街”的高科技,其实早在几十年前就被航空航天工业率先采用。例如,航空航天是很早采用碳纤维的行业,也是首个将计算机辅助设计(CAD)/计算机辅助制造(CAM)集成至其设计过程的行业……

这一系列事实都表明了一件事:航空航天工业是其他行业的“风向标”,预示着未来所有制造行业的走向。

只不过,由于指数发展型技术(Exponential Technology)的兴起与数字化互联时代的到来,技术实施的速度不断加快,颠覆性创新呈现出了更加陡峭的钟形曲线(又称“正态分布曲线”)。

作为这种颠覆性创新的代表,3D打印技术现在已经为航天制造做好了准备。

3D打印是小规模定制化生产的理想选择,与几年前相比,3D打印现在能够以更小的成本、更少的耗时来制造更加轻量化的、完整的一体化组件。

尽管许多情况下,构形复杂的零件无需3D打印就可以制作。

但航空航天工业“寸土寸金”,对占用空间(零件体积)存在着极高的要求与限制。因此,对于小尺寸零件和成品组件的生产而言,3D打印自然而然地就成为了传统CNC加工等工艺的极具吸引力的低成本“替身”。

创新型航空航天制造商都渴望能够降低飞机的制造成本与零部件重量,提升设计美感,并严格遵守FAA法规与合规性标准。

一些航空航天制造商已经开始采用它来制造用于小型飞机及无人机(UAV)轻型机翼装配的夹具、治具、生产工具及终端部件。

随着3D打印机尺寸不断增大和3D打印材料的类型不断增多,3D打印的部件类型与规模也随之增加。

航空航天的创新者们正在努力拓展3D打印技术的使用领域,积极发掘该技术的全新应用。

不过,尽管这一发展趋势备受关注,但实施这一制造业革命的最大阻力却源自于“内部矛盾”:事实证明,就可能性的拓展而言,人们难以突破现有认知,并不善于对现有的工装及制造方法进行反思。

尽管现有的生产流程与生产行为的确很难改变,况且整个制造业完全脱离传统工厂也不太现实。

但航空航天等行业正加速部署并采用3D打印技术,且随着设计师和工程师对3D打印技术应用可能性的不断探索,使得该技术得以广泛普及。航空航天原始设备制造商(OEM)、国防承包商、维修企业(MRO)和“新空间”初创公司都在努力拓展3D打印在零件制造领域中的广泛应用,并将其扩展到机载零件及完整组件的生产中去。

不过,对于有些航空航天原始设备制造商和供应商而言,解锁投资资本与资源来学习并采用新的设计及制造技术却“难于上青天”,他们受制于季度驱动的营收周期和预算。

有些企业拘泥于使用CNC加工、铝铸件和注塑成型等传统的原型、工装和定制零件生产方法,而3D打印会对这些未及时采用该技术的企业带来巨大的竞争压力。

其实,3D打印所带来的巨大收益应该推动这一技术本身的加速采用,并增加制造商的竞争力、灵活性和信心才对。在3D打印的助力下,即便是小公司,也能通过敏捷生产与行业巨头“过招”。

作为航空航天领域设计、测试、工装及生产的专用工具,3D打印的应用范围早已超出飞机制造本身的范畴,并扩展到地面支持系统与维修上来。

因此,有一点可以明确的是:3D打印加速了航空航天制造业的革新步伐,而企业无论大小,其实都应该接受并学习如何利用该技术。

提交

2024年斯凯孚创新峰会暨新产品发布会召开,以创新产品矩阵重构旋转

禹衡光学亮相北京机床展,以创新助力行业发展新篇章

从SCIMC架构到HyperRing技术,机器人控制技术的革新

汉威科技用智慧化手段为燃气厂站构筑安全防线

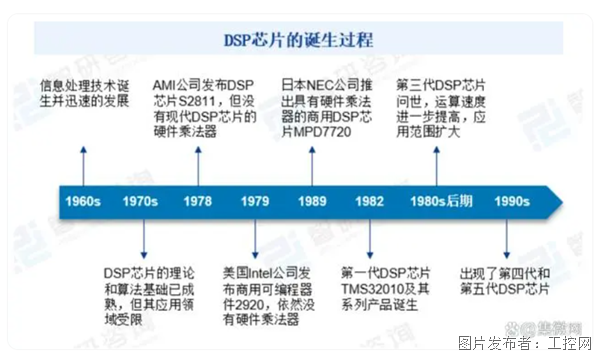

DSP应用市场的大蛋糕,国产厂商能吃下多少?

投诉建议

投诉建议