TE:推进中国智造,重在人才创新

在2018年10月15日举行的“赋能中国工程师创新”新闻研讨会上,全球连接和传感领域领先企业泰科电子(TE Connectivity,以下简称“TE”)面向媒体,与赛迪顾问联合发布《2018中国工程师创新能量指数报告》(以下简称《2018报告》)。

(活动现场)

推动中国智能制造,TE聚焦工程师内生力量

“TE致力于创造一个更安全、可持续、高效和互连的未来。我们深知工程师是实现这一使命的核心力量。”TE Connectivity副总裁兼中国区总经理来咏歌说,作为一家纯技术驱动型公司,TE一直以来以持续创新实现了连接过程中的技术路径,并连续7年入选Clarivate Analytics发布的“全球百强创新机构”。

(TE Connectivity副总裁兼中国区总经理来咏歌)

将很多客户眼中的“不可能”变成了“可能”,是很多工程师正在做的事,无论对企业而言还是行业发展,积跬步的创新造就的是未来的变革,TE亦深享其惠。截至目前,拥有超过14000件已批准或正在申请中的专利。这些成绩的取得,与TE的中坚力量——工程师团队分不开。目前,TE在全球拥有超过7000名工程师,其中,中国就有2000多名。

扎根中国30年,TE伴随并见证了中国制造业这几十年的发展,同时也一直在思考如何更好地助力中国制造业升级发展,而每家企业不可或缺且基数庞大的工程师团队,成为TE创新思维落地与赋能中国智造的聚焦点与落脚点。

据来咏歌介绍,从2014年起,TE就持续关注工程师的创新议题,并将工程师置于企业、社会交织而成的创新生态体系的视角下进行研究。令人欣喜的是,中国工程师创新力量不断进阶发展,同时他们对中国创新环境的肯定也为中国制造业转型升级积蓄了不可小觑的积极力量。

1686位在职工程师告诉你,中国创新能量几何?

据工控小编了解,全国1686位在职工程师参与了本次调研。调研的行业覆盖通信、汽车、机械设备制造、电气机械、医疗制药、能源化工等;企业包括国有、外资或合资、私营、集体等类型。

今年调研引用“创新能量指数”,从工程师的视角洞察影响创新的因素与未来趋势;同时,就工程师如何提高创新能力、企业如何深耕创新土壤及社会如何为创新提速加油展开探讨,并将当下中国工程师的见解呈现于报告中。

活动现场,赛迪顾问资深分析师顾文彬分享了《2018报告》中七个有趣的发现。

能量篇

l 工程师的创新能量源自哪里?

改变世界!

l 眼下哪些行业的创新空间更大?

通信/IT/其他电子设备行业是工程师眼中的创新风口,汽车紧随其后。

“陪跑”的还有采矿/冶金/建筑(6%)、能源/化工(23%)、医疗/制药(30%)、机械设备制造和电气机械/器材(并列33%)。

l 哪些技术最有潜力为创新赋能?

近九成工程师看好人工智能对未来创新的影响,区块链反成“冷门”。

l 社会的创新趋势如何?

逾八成工程师对“中国智造”充满信心,看好国内未来创新环境。

对于所在企业创新现状,70后满意度最高,50后最低;铁路/船舶/航天航空行业满意度最高,医疗制药和能源行业最低。

赋能篇

l 工程师如何提高自身创新能量?

超过八成的工程师认为“对前沿技术保持好奇心并紧跟发展趋势”是提升工程师创新能力的关键。

此外,“快速学习的能力”和“尝试涉猎新的领域、培养新的技能”也是习练内功的重要方面。

l 企业如何赋能?

81%:提供开放的创新构思交流机制与平台;

76%:多维度的创新绩效激励制度;

76%:能保证工程师有足够的时间与精力进行创新,避免不必要的内耗。

l 社会如何赋能?

81%:进一步深化和推广创新支持政策,如对知识产权的保护及惩罚、人才培养支持政策等;

70%:对创新成果更具切实意义的认可,例如,工程师创新成果与社会福利体系挂钩,购房贷款减免息。

² 中国工程师创新能量指数

《2018报告》从工程师对个人创新现状的满意度、所在企业提供的创新平台与氛围、中国社会创新环境的评价、对中国创新未来是否看好四个维度出发,构建了中国工程师创新能量指数(以下简称“指数”)。“指数”的建立旨在反映创新生态系统中个人、企业以及社会三大主体的现状。

根据评定,2018年指数综合得分为82分(满分为100分)。其中,个人满意度指数为22,企业满意度指数为25,社会满意度指数为21,未来信心指数为14。

政企学研构建积极创新生态系统

在“赋能工程师创新”主题研讨环节,来咏歌、顾文彬以及上海外国语大学朱兆敏教授、TE Connectivity新产品开发副总工程师宋玉明博士分别从各个层面探讨如何构建积极的创新生态系统。

在调研中,我们欣喜地发现,90后最具创新热情;作为“数字原生代”的90后更习惯于接收碎片化的即时新闻信息,过半的90后受访者认为,通过新闻事务更能够获取创新灵感。

调研结果还显示,70%的受访者希望企业提供宽容的试错机会。从趋势看,越年轻的工程师,对于试错机会的需求越旺盛。为了鼓励创新、保护创新热情,企业如何在提供较为宽松的容错机制的同时,满足经费控制和项目时效的要求,是一个极大的挑战。

“就实际情况来看,90后工程师更青睐自由、自主、自立地进行开发。但是试错对于企业而言是有成本的,而老一辈工程师能够做的是,用丰富经验为年轻人划定一个试错的范围,以此协调年轻工程师创新激情与企业试错成本间的矛盾。”宋玉明博士说。

在改善中国创新环境方面,朱兆敏教授认为要从三个方面着手,第一是改善法律环境,集社会资源与力量鼓励自主研发,相较于国外法律体系,这对中国税制改革带来新的要求;第二改善社会环境,可参考国外模式,探索研发基金的多元化发展;第三改善企业环境,对于发明者而言,除了署名权,物质激励、精神激励和上升空间同样重要。

对此,TE内外兼修。“这两天我们正在举行全球创新会议,TE中国工程师会与来自全球的优秀工程师汇聚一堂,就技术创新、应用、客户体验等多层次问题进行深度探讨。”来咏歌说,同时,企业内部也有完善的工程师培养成长计划。对外,TE在中国开展多项校企合作项目,支持STEM(科学、技术、工程、数学)教育,其中尤以“未来工程师”项目为重点,支持多家重点学科院校的发展及专业人才培养,与客户技术团队无缝融合,共同创新,不断为中国制造积蓄“智”造力。(文/gongkong张丽莹)

提交

2024年斯凯孚创新峰会暨新产品发布会召开,以创新产品矩阵重构旋转

禹衡光学亮相北京机床展,以创新助力行业发展新篇章

从SCIMC架构到HyperRing技术,机器人控制技术的革新

汉威科技用智慧化手段为燃气厂站构筑安全防线

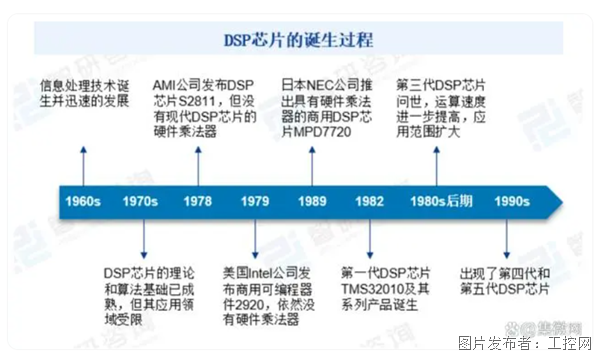

DSP应用市场的大蛋糕,国产厂商能吃下多少?

投诉建议

投诉建议