莱迪思半导体发布Nexus FPGA平台,加速计算赋能AI

AI的革新在各行各业发生,包括通信、汽车、医疗、计算、工业、消费电子等行业,AI已经从云扩展到边缘,并运用于自主设备中,然而科技成果的达成往往不是一蹴而就的,需要一步一个脚印逐个达成,最终积累成一个里程碑式的结果。来自美国著名的低功耗可编程器件的供应商——莱迪思Lattice,在2019年10月份推出了CrossLinkPlus FPGA系列产品后,又于12月份又推出首款基于莱迪思Nexus FPGA平台的——CrossLink-NX系列产品,完美实现了低功耗、高可靠性、高性能的开发优势。

随着5G基础设施、嵌入式智能视觉、硬件安全、高清视频、智能家居/工厂、汽车/工业自动化和AI应用等技术趋势需求日益旺盛,无论是在解决方案、架构还是电路设计层面,数据中心、IOT、边缘都亟待提升,这需要所提供的FPGA组件需要能够拥有更低功耗、高性能、高稳定性、小尺寸且易于使用的特点,为此全新低功耗FPGA技术平台 —— Nexus应运而生。

Nexus FPGA平台采用了三星28nm FD-SOI工艺,和传统FPGA相比,具有以下优势:功耗降低75%、可靠性提高100倍、最小尺寸仅28nm、高性能网络边缘计算能力。

在谈及为何选用28nmFD-SOI工艺,陈英仁先生介绍到:FD-SOI可在底部进行电压控制,它可编程反馈偏压(Back Bias),有低功耗的设定或者高性能的设定,针对每款器件的功耗/性能优化,譬如解决便携设备、无人驾驶方面的挑战,在转到低功耗状态,可以解决很多电池供电的应用问题,网络边缘设备运行时间更长,减少系统运行成本。

在高性能上,增加了很多的记忆体,这非常适合嵌入式视觉的处理、AI的推理,或者是一些软核的处理,它拥有最高的嵌入式存储器/逻辑比,超快I/O启动,业界最快的I/O传输,不管是SoC的速度,还是5G速度,对整个带宽的需求都增加了,因此I/O根据市场需求提速。

莱迪思半导体亚太区产品市场部总监陈英仁先生

在可靠性上,很多的应用场景不可重启,特别是与生命安全息息相关的,需要能确保整个系统的稳定性。譬如汽车(自动驾驶)、工业、通信和数据中心等领域的稳定性至关重要,选择28nm FD-SOI工艺具有非常薄的Buried Oxide,关键区域(橙色)大大减少,失效降低100倍,针对软错误率(SEU)的可靠性提高100倍。

此外,对小尺寸的优化,追求的不仅是高性能,更是易于使用及在边缘的处理。一种尺寸并不适合所有场景,莱迪思采用重新构建,剔除冗余的功能,进行比较优化的I/O、比较高效的互联,然后封装,最后为客户提升效率,降低成本。

基于Nexus FPGA技术平台,可实现最大化设计复用,降低开发成本,加速产品迭代。为此,第一个衍生产品CrossLink-NX诞生了, CrossLink-NX系列结合了28 nm FD-SOI制造工艺与Nexus FPGA架构,针对小尺寸、低功耗应用进行了优化。“与同类FPGA相比,CrossLink-NX不仅在功耗、尺寸、可靠性和性能方面领先,还拥有强大的设计软件、IP和应用参考设计的支持,这让开发人员可以轻松快速地将CrossLink-NX FPGA集成到全新或现有的网络边缘设计中。”

CrossLink-NX性能优势:

* 低功耗,功耗降低75%

* 小尺寸,尺寸减小90%

* 高性能,瞬时启动

* 最高的存储/逻辑比

* 最快的MIPI D-PHY(2.5Gbps)

* 软错误率降低100倍,可靠性高

CrossLink-NX产品可编程核心采用DSP模块、具有低功耗、高性能模式,嵌入式存储器容量大,拥有8个D-PHY通道2.5Gbps的MIPI传输速率,可以支持5Gbps的PCI-E以及1066Mbps的DDR3内存,高达192个I/O,同时存储空间/每逻辑单元达170 bit。此外,CrossLink-NX还能够实现最低3ms的I/O配置以及8ms的器件配置延时,提供给客户更多灵活的选择,可广泛应用于嵌入式视觉领域。

目前,CrossLink-NX已提前上市供应,陈英仁先生表示在目标市场已有三十多名客户开始使用,首批客户打造的系统正在开发,软件和IP已准备就绪。为了满足开发者展现他们卓越的创新能力,继CrossLink-NX系列产品之后,未来莱迪思陆续会推出基于Nexus FPGA技术平台的更多新产品,如较大颗的NX-40、NX-17等能够大幅降低功耗且提供更高的系统性能的产品。未来,莱迪思将深耕用户需求,不断创新,给客户提供多样化的产品选择,持续提升品牌在AI领域的市场竞争力。

提交

2024年斯凯孚创新峰会暨新产品发布会召开,以创新产品矩阵重构旋转

禹衡光学亮相北京机床展,以创新助力行业发展新篇章

从SCIMC架构到HyperRing技术,机器人控制技术的革新

汉威科技用智慧化手段为燃气厂站构筑安全防线

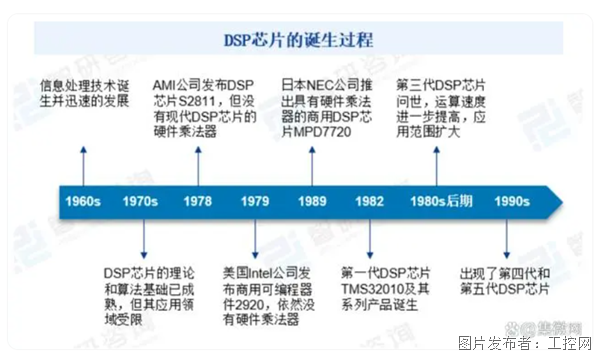

DSP应用市场的大蛋糕,国产厂商能吃下多少?

投诉建议

投诉建议