数字经济时代,智能制造更需绿色领导力

新冠肺炎疫情作为 2020 年最大的黑天鹅,让世界各国经济体面临前所未有的大考。最先遭受疫情冲击的中国已从拐点处向上而生,而其恢复自信的底气,来自于强大的制造业以及较其他国家更完整的产业链布局。

立足新形势,如何宏观把脉国际关系,探寻中国经济发展新出路?如何中观聚焦行业产业,有效发挥朋友圈数字化互补优势?如何微观赋能企业,实现绿色智能制造?为期三天的“创赢·数字化未来”——施耐德电气2020年创新峰会“智”聚云端。在8月5日的“绿色智能制造创新峰会”上,来自各个领域的重量级大咖、行业知名学者,以及施耐德电气绿色智能制造生态圈的合作伙伴等,从不同维度解读数字经济时代智能制造的绿色领导力。

数字经济与绿色发展比翼齐飞

中国发展研究基金会副理事长刘世锦认为,中国经济蕴含巨大的发展潜力,未来应该以1+3+2的框架释放结构性潜能。其中“1”是指都市圈、城市群建设为经济社会高质量发展打开空间,“3”是补齐实体经济循环中基础产业、消费结构和基础研发三个短板,“2”是指以数字经济和绿色发展,全方位地为经济社会发展赋能。

中国发展研究基金会副理事长刘世锦

绿色发展之于制造业,走向智能研究院执行院长、中国发明协会常务理事赵敏坦言,智能制造是一条企业要走的路,同时绿色智能制造更是企业没有办法回避的一条路,因为绿色环保节能是企业最终的必由之路。“因此,当我们谈到绿色智能制造,必须要建立在对能源的有效管理上,而只有当我们对能耗统计能够做到精细化程度的时候,才是一种真正的绿色智能制造。”

走向智能研究院执行院长、中国发明协会常务理事赵敏

那么,问题来了,企业如何实现绿色智能制造?

绿色智能制造解锁密钥:3+4+5

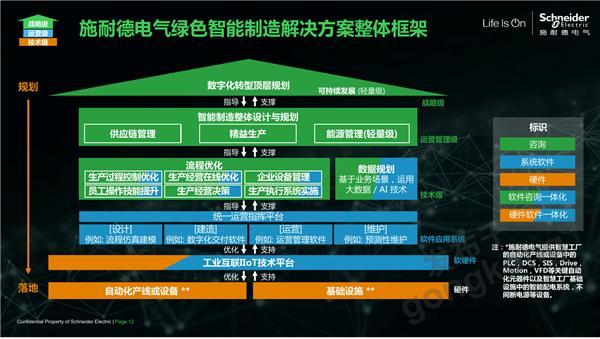

“迎接这些挑战,数字化是唯一出路。”施耐德电气高级副总裁、工业自动化业务中国区负责人庞邢健说。在施耐德电气看来,无论是离散制造,还是流程工业,都应该做到“四维融合”,即能源和自动化的融合、从终端到云端垂直维度的整合、全生命周期的数据融合,以及从厂级管理到全集成企业级管理。

施耐德电气高级副总裁、工业自动化业务中国区负责人庞邢健

为帮助客户实现“四维融合”,施耐德电气绿色智能制造会综合运用OT运营技术、IT信息技术、DT数字技术、CT通信技术、ET能源技术等五T技术,帮助工业客户实现生产和经营的自动化、信息化、数字化、网络化和绿色化“五化融合”。

中小企业的智能制造需求最易落地

“工业的生态圈未来应该追求什么?就是供应商、系统集成商、软件供应商,包括最终用户,每一方都能够得到自己的想得到的利益。中小企业对于智能制造的需求是最容易落到实处,并能从生态建设中获益。”PLC open中国组织名誉主席、中国智能制造综合标准化工作组专家、工信部智能制造标准化体系建设工作组专家彭瑜说。

PLC open中国组织名誉主席、中国智能制造综合标准化工作组专家、工信部智能制造标准化体系建设工作组专家彭瑜

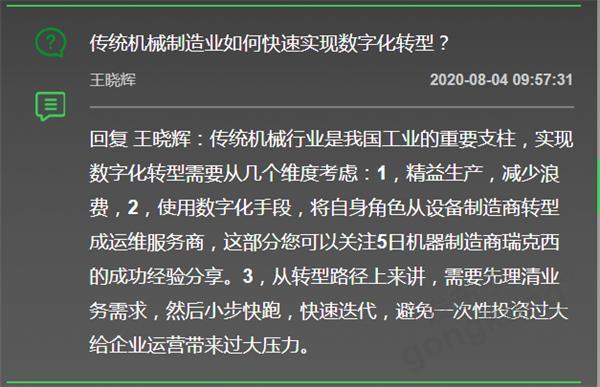

对传统企业而言,数字化转型涉及从根本上对战略、运营和技术进行彻底改造。更有企业戏称:转型难,难于上青天,不知从哪下手。直播平台上,观众们问出了企业数字化转型心声:

其中,基于物联网的EcoStruxure架构与平台是推动数字化转型的基石,凭借其即插即用、开放且互操作等特性,能够快速部署在与楼宇、数据中心、工业和基础设施四大终端市场中的各行各业。

因生产管理流程、数据不透明,企业生产运营反应不灵敏、管理滞后,很难对市场需求和生产状况的变化动态进行及时捕捉和应对。这是很多传统企业的“通病”。

该数字化改造解决方案集成了订单管理,作业指导管理,执行与追溯管理,即时化绩效、任务、响应管理等多个模块,打通了汉威科技生产运营的各个环节。改造后三个月,汉威科技产线的生产效率提升12%,产能提升22%,人均产值提升14%,市场反馈的故障率降低25%,数字化转型显成效。

点亮朋友圈,创赢数字化未来

在数字化朋友圈中,施耐德电气协同伙伴持续创新。“绿色智能制造创新峰会”上,施耐德电气与宁德时代新能源科技股份有限公司(简称“宁德时代”)在线“云签约”,双方将在“绿色智能工厂”“新能源发电”“安全用电”“能源存储”等领域展开合作,推动传统能源向可再生能源转型升级,将智能制造绿色领导力落到实处。

“我们所在的锂电池制造领域,面临着诸多挑战。”宁德时代首席制造官、副总裁倪军说,如对制造过程有极高的质量一致性要求,复杂的工艺路线,大量的自动化设备设备之间的交互、兼容、协同,对工艺的控制的高精度要求,以及对产生大量的数据的智能处理等挑战。

宁德时代首席制造官、副总裁倪军

业内大咖共话绿色智能制造

数字化转型提速宝典

扫码收入囊中

![]()

提交

2024年斯凯孚创新峰会暨新产品发布会召开,以创新产品矩阵重构旋转

禹衡光学亮相北京机床展,以创新助力行业发展新篇章

从SCIMC架构到HyperRing技术,机器人控制技术的革新

汉威科技用智慧化手段为燃气厂站构筑安全防线

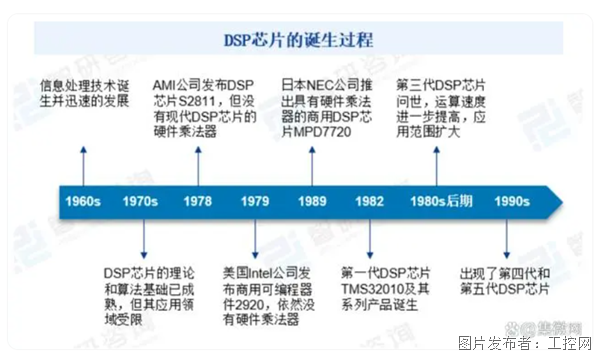

DSP应用市场的大蛋糕,国产厂商能吃下多少?

投诉建议

投诉建议